|

Non

sarà

fuori

luogo

dedicare

un

piccolo

spazio

all'esame

che

la

teoria

dell'armonia

delle

sfere

occupa

nella

Divina

Commedia

di

Dante,

ed

in

particolare

nel

Paradiso:

essa

infatti

appare

tutt'altro

che

scontata,

ed

anzi

per

molti

versi

altamente

problematica.

Dante

accoglie

l’armonia

delle

sfere

discostandosi

dal

dettato

del

maestro

Aristotele

(De

Caelo

II,

9),

sulla

base

dell’auctoritas

di

Severino

Boezio

(V-VI

secolo

d.C.),

ma

soprattutto

di

quanto

sull’argomento

era

stato

detto

dallo

«spirito

magno»

Cicerone

nel

Somnium

Scipionis.

Qui

infatti

Scipione, relativamente alla musica

celeste, si domanda:

quis est, qui complet aures meas tantus et tam dulcis

sonus?

("che suono

è

questo

che

riempie

le

mie

orecchie,

così

intenso

e

così

dolce?").

Oltre a qualificare il sonus sia

quantitativamente (tantus) che qualitativamente (tam

dulcis), Cicerone si sofferma a lungo ad indagare

la teoria dell’armonia delle sfere, dimostrando di essere pienamente

a conoscenza

della letteratura tecnica sull’argomento.

L’esistenza

dell’armonia

delle

sfere

era

stata

negata

da

Aristotele

e

dai

suoi

commentatori,

tra

cui

Averroé,

Alberto

Magno

e

Tommaso

d’Aquino.

In un primo momento, Aristotele illustra la teoria

pitagorica qualificandola come gradevole ed interessante, anche se falsa. È egli

stesso a riportare la giustificazione attribuita ai pitagorici del perché non

udiamo la celeste armonia: perché un suono o un rumore non vengono percepiti se

non in contrasto con il proprio opposto, il silenzio o meglio l’assenza del

suono medesimo; dal momento che quello prodotto dalla rotazione delle sfere

planetarie è un suono che ci è presente sin dalla nascita, non è possibile

riconoscerlo, in quanto ci manca la percezione del suo contrario. Una

saturazione per assuefazione, simile a quella provata dai fabbri che appaiono

indifferenti al rumore provocato dalla propria quotidiana attività lavorativa.

La

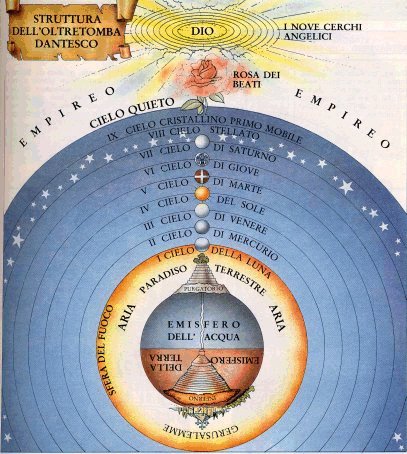

struttura

del

cosmo

dantesco

La posizione propria di Aristotele

è

tuttavia

recisa nel

negare l’armonia delle sfere: alla domanda perché non udiamo la musica delle

sfere risponde perché non c’è nessuna musica, di più, non c’è nemmeno nessun

rumore. Non si sofferma qui su tecnicismi musicali, non gli interessa avanzare

ipotesi su presunte qualità celestiali o cacofoniche del suono: non esiste

nessuna musica, ed è facilmente dimostrabile, per assurdo: se esistesse un suono

prodotto dalla rotazione degli astri, sarebbe talmente forte ed intenso da

distruggere la vita sulla terra, cosa che non è. Quindi, non esiste alcuna

musica delle sfere.

Ma perché non esiste? Perché gli astri si muovono nel medium

della propria sfera, e quindi non c’è attrito.

Che

cosa,

dunque,

induce

Dante

all'audace

scelta

di

opporsi

al

"maestro di color che sanno” (Inf., IV 131),

oltre

che

a

San

Tommaso?

Non

solo

un

motivo

di

ordine

estetico,

ma

anche

profonde

convinzioni

di

natura

filosofica:

non

bisogna

infatti

dimenticare

la

persistenza

nell’opera

dantesca

dell’eco

della

corrente

di

pensiero

pitagorico-platonica

(cfr.

Paolo Vinassa De Regny,

Dante

e Pitagora, I Quaderni de l’Antologia, Milano, Gioacchino Albano editore,

1955),

mediata

principalmente

dall’insegnamento

di

Boezio,

Sant’Agostino

e

San

Bonaventura.

Giulio

Ferroni

sostiene

che

«la

filosofia

di

Dante

non

propone

novità

speculative,

ma

contempera

prospettive

diverse»

(Storia della

letteratura italiana (vol I. Dalle origini al quattrocento), Milano, Einaudi

scuola, 1991, p.193). Ebbene, l’idea

del

contemperare,

così

caratteristica

dello

spirito

della

Commedia,

è

scopertamente

legata

all’area

semantica

musicale.

L’incontro

di

Dante

personaggio

con

la

musica

delle

sfere

avviene

entro

i

primi

cento

versi

del

Paradiso,

nel

momento

in

cui

egli

varca

assieme

a

Beatrice

la

sfera

del

fuoco

per

entrare

nel

primo

cielo,

quello

della

Luna

(Par

I,

76-81):

Quando

la

rota,

che

tu

sempiterni

Desiderato,

a

sé

mi

fece

atteso,

Con

l’armonia

che

temperi

e

discerni,

Parvemi

tanto,

allor,

del

cielo

acceso

De

la

fiamma

del

sol,

che

pioggia

o

fiume

Lago

non

fece

mai

tanto

disteso.

L’armonia

che

temperi

e

discerni

è

espressione

tecnica

e

musicale:

temperare

indica

qui

l’atto

dell’accordatura

(tipico

soprattutto

di

uno

strumento

a

corde

come

la

lira,

cfr.

le

sante

corde/

che

la

destra

del

cielo

allenta

e

tira

di

Par

XV,

5-6),

mentre

nell’espressione

discerni

sarebbe

secondo

alcuni

commentatori

ravvisabile

un

preciso

riferimento

alla

discretezza

dei

numeri

per

mezzo

dei

quali,

secondo

la

teoria

pitagorica,

vengono

stabiliti

i

rapporti

matematici

che

organizzano

lo

spazio

sonoro

(il

tecnicismo dell’espressione viene

sottolineato da Nino Pirrotta nel saggio «Dante

musicus: gothicism,

scholasticism, and music» in: Speculum. A journal of Mediaeval studies,

vol.XLIII, Cambridge Massachusetts, 1968, pp.245-257).

Dante

anti-aristotelico,

quindi

(almeno

su

questo

punto)?

I

pareri

dei

critici

sono

molto

discordi.

La soluzione, che

permette di aggirare l’ostacolo della confutazione di

Aristotele, arriva proprio da un aristotelico, Simplicio, il cui commento greco

al De Caelo

fu tradotto in latino da Guglielmo di Moerbeke nella seconda metà del

XIII secolo. Simplicio sposta l’attenzione dall’udibilità della musica in

sé, attorno alla quale ci si interrogava con gli strumenti della scienza

acustica del tempo, allo stato ricettivo in cui è richiesto di porsi

all’ascoltatore.

Per Simplicio

la musica delle sfere non va intesa

in senso letterale, come una vibrazione propagantesi nell’aria che colpisce l’udito umano, ma come

un atto intellettivo, attraverso il quale l’uomo accede alla comprensione dei

rapporti armonici che regolano la struttura ordinata dell’universo. Ed è proprio questa sfumatura che verrà

ripresa da Dante che, nonostante le confutazioni mosse da Tommaso, non rinuncerà

ad inserire nel suo paradiso un tale concento dei cieli: l’armonia delle sfere

non va tanto ascoltata, a seguito di una percussione dell’onda sonora, quanto

piuttosto

riconosciuta con un atto intellettivo.

(Fonti:

http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_delle_sfere

http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/sezione/LarmoniaSfere.html

http://users.unimi.it/~gpiana/dm5/dm5dancr.htm

http://www.cosediscienza.it/metodo/05_teorie.htm)

|